专业代码:080901 学科门类:工学

一、培养目标

本专业旨在培养适应新时代地方区域经济发展需求,德智体美劳全面发展,基础扎实,素质全面,工程实践能力强,具备良好的沟通交流、组织协调、团队合作能力的计算机软硬件领域工程技术创新型应用人才,能够承担与计算机软硬件系统和计算机应用技术相关的研究开发和管理工作,并具有较强的工作适应能力和可持续发展能力。

本专业学生毕业后5年左右在社会与专业领域发展的预期培养目标为:

培养目标1.[思品情怀]:爱国进取,遵守法律法规,具备良好的道德与修养、职业素养和社会责任感。在工程实践中能综合考虑道德规范、法律法规、环境、可持续发展等因素影响,积极服务于区域社会经济发展。

培养目标2.[专业能力]:具备满足工程实践需求的计算学科知识体系,能综合运用数学、自然科学、工程基础、项目管理和计算学科知识解决计算应用领域的复杂工程问题,能胜任软硬件开发、软硬件测试、运维工程师、技术支持、项目实施等计算机专业就业岗位。

培养目标3.[综合素养]:具备满足工程实践所需的非专业通识知识体系。具有人文社会科学素养;具有创新意识、创业精神和工程师的专业素质;具有良好的团队合作与沟通能力,能够在不同职能团队中作为核心成员或者领导者,表现出良好的组织能力、决策能力与沟通协调能力。

培养目标4.[工程能力]:具有较强的工程实践能力。能够基于科学原理发现问题,并深入分析问题。针对计算应用领域的复杂工程问题,能使用先进信息技术工具设计/开发软件研发、网络规划、系统架构和智能应用等复杂计算系统,善于采用实验方法研究工程设计关键要素,明确解决问题的关键因素和技术难点。

培养目标5.[终身学习]:具有较强的自主学习和终身学习能力,具备持续调研和跟踪计算机学科相关行业与技术发展前沿的能力,能够适应快速变化的技术环境,不断更新知识和技能,以保持专业竞争力。

二、毕业要求

1.[工程知识]:具有扎实的数学、自然科学和工程基础知识,系统地掌握计算机应用领域的专业知识,能够将这些知识用于解决复杂工程问题。

1.1[工程基础]掌握数学和自然科学的基本原理和方法,能够运用这些原理和方法进行复杂工程问题的数学建模和分析。

1.2[专业知识]系统掌握计算机科学的核心技术知识,包括算法设计与分析、数据结构、计算机组成原理、操作系统、计算机网络、数据库系统等,以及至少一个专业选修领域的深入知识,如人工智能、软件工程、网络安全等。

1.3[综合应用]具备将数学、自然科学和计算机科学知识综合应用于解决实际工程问题的能力,包括需求分析、系统设计、软件开发、性能优化等。

2.[问题分析]:能够应用数学、自然科学、工程科学和专业知识的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析计算机应用领域中的复杂工程问题,以获得有效结论。

2.1[识别问题]能够运用数学、自然科学和工程科学的基本原理,发现计算机应用领域的复杂工程问题,识别和判断关键因素。

2.2[表达问题]能够运用计算科学原理和建模方法,从系统的角度抽象描述和分解计算机应用领域的复杂工程问题,建立系统模型。

2.3[寻找方案]能通过文献调研了解国内外研究现状,分析计算机应用领域的复杂工程问题的可行方案。

2.4[得到结论]能运用计算科学基本原理,权衡相关因素和指标,论证解决方案有效性,综合得到解决计算机应用领域复杂工程问题的有效结论。

3.[设计/开发解决方案]:能够针对计算机应用领域中的复杂工程问题设计解决方案,设计满足特定需求的系统或功能模块,加强实践能力,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.1[掌握方法]掌握计算机软硬件系统设计的基本理论和方法,并具备软硬件系统开发能力。

3.2[系统分析]能够依据实际计算机应用领域的复杂工程问题,对软硬件系统开发进行需求分析,凝练并表达设计流程,形成设计方案并研究其可行性。

3.3[系统设计]能够在社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素的约束下,对设计方案进行优化和改进,体现创新意识。

3.4[系统开发]能够对设计方案进行开发、测试和评价,并用可视化、报告或软硬件等形式呈现设计成果。

4.[研究]:能够基于科学原理,并采用科学方法对计算机应用领域的复杂工程问题进行研究,包括设计软硬件模块、分析与解释数据和现象、并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1[分析问题]能够采用科学方法,通过文献研究和应用案例分析等方法,调研和分析计算机应用领域复杂工程问题的解决方案。

4.2[设计实验]能够针对计算机应用领域的技术问题和研究目标,选择研究路线,设计实验方案。

4.3[开展实验]能够根据实验方案构建实验系统并开展实验,对实验结果进行综合分析,得到合理有效的结论。

5.[使用现代工具]:具有合理选择和利用信息技术工具,多渠道获取计算机应用领域相关信息的能力;能够针对计算机应用领域中的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和软硬件开发工具,实现复杂工程问题的设计、开发、仿真及验证。

5.1[获取信息]掌握信息技术工具的使用方法,具有信息获取能力,能够针对计算机应用领域复杂工程问题选择和使用信息技术工具,并对获取的信息具有分析、综合和应用能力。

5.2[运用工具]掌握计算机应用领域常用的软硬件开发工具和资源的使用方法,能够合理选择并将其用于复杂工程问题的设计、开发、仿真及验证。

5.3[开发工具]能够针对计算机应用领域中产品的具体问题,开发满足特定需求的现代工具,进行模拟和预测,并能够分析其局限性。

6.[工程与社会]:能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价计算机应用领域中专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。

6.1[社会意识]能够理解计算机应用领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对工程活动的影响。

6.2[分析承担]能够分析和评价专业工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响,以及这些制约因素对项目实施的影响,并理解应承担的责任。

7.[环境和可持续发展]:能够理解和评价针对计算机应用领域中复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.1[具备意识]深刻理解环境保护和可持续发展的理念和内涵,具备环境保护和可持续发展的意识。

7.2[评价影响]能够正确评价计算机应用领域复杂问题的实践对环境和可持续发展的影响。

8.[职业规范]:树立和践行社会主义核心价值观,爱国进取,具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在计算机工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,并履行相应责任。

8.1[责任认知]树立和践行社会主义核心价值观,爱国进取,了解基本国情和相关的形势政策,培养爱国进取的精神,具有人文社会科学素养、社会责任感。

8.2[道德规范]具备社会公德和职业道德,能够在计算机应用领域工程实践中理解并遵守工程职业道德、法律法规和行为规范。

8.3[责任担当]理解计算机工程师对公众所承担的安全、健康以及环境保护等责任,并能够在工程实践中自觉履行。

9.[个人和团队]:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9.1[团队合作]能够在计算机应用工程项目的实施过程中承担个体、团队成员以及负责人的角色,能够与团队成员有效沟通,并合作开展工作。

9.2[团队管理]能够在多学科背景下的团队中承担相应的角色,组织、协调和带领团队开展工作,并综合团队成员的意见做出合理决策。

10.[ 沟通]:能够就计算机应用领域中的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。

10.1[规范表达]能够就计算机应用领域复杂工程问题做出书面和口头的清晰表达,能够面向计算机应用领域复杂工程问题中的设计方案、研究方法、技术路线等问题与同行进行有效沟通和交流。

10.2[交流沟通]能够在跨文化背景下进行沟通和交流,理解并适应不同文化背景下的沟通方式和需求。

11.[项目管理]:具备项目管理能力,理解计算机工程实践项目管理的原理与经济决策方法,并能够在多学科环境中应用。

11.1[经济决策]掌握计算机应用领域工程项目管理和经济决策方法,理解工程活动中涉及的管理与经济因素。

11.2[方法程序]掌握计算机应用领域工程实践中产品调研和分析、设计研发、运行维护等方面的工程管理与经济决策方法和程序,并应用于多学科交叉的工程实践中。

12.[终身学习]:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。

12.1[自主学习]具有自主学习的意识,能够阅读和理解计算机应用领域的专业文献,学习专业知识和应用技术,具有不断更新与拓展知识的能力。

12.2[终身学习]具有终身学习的意识,能够持续追踪计算机前沿技术的发展,不断学习,具备完善自我和适应行业与社会发展的能力。

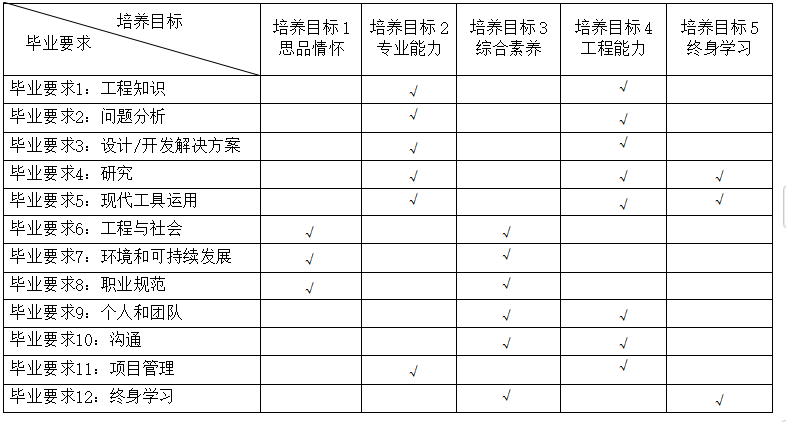

毕业要求对培养目标的支撑矩阵

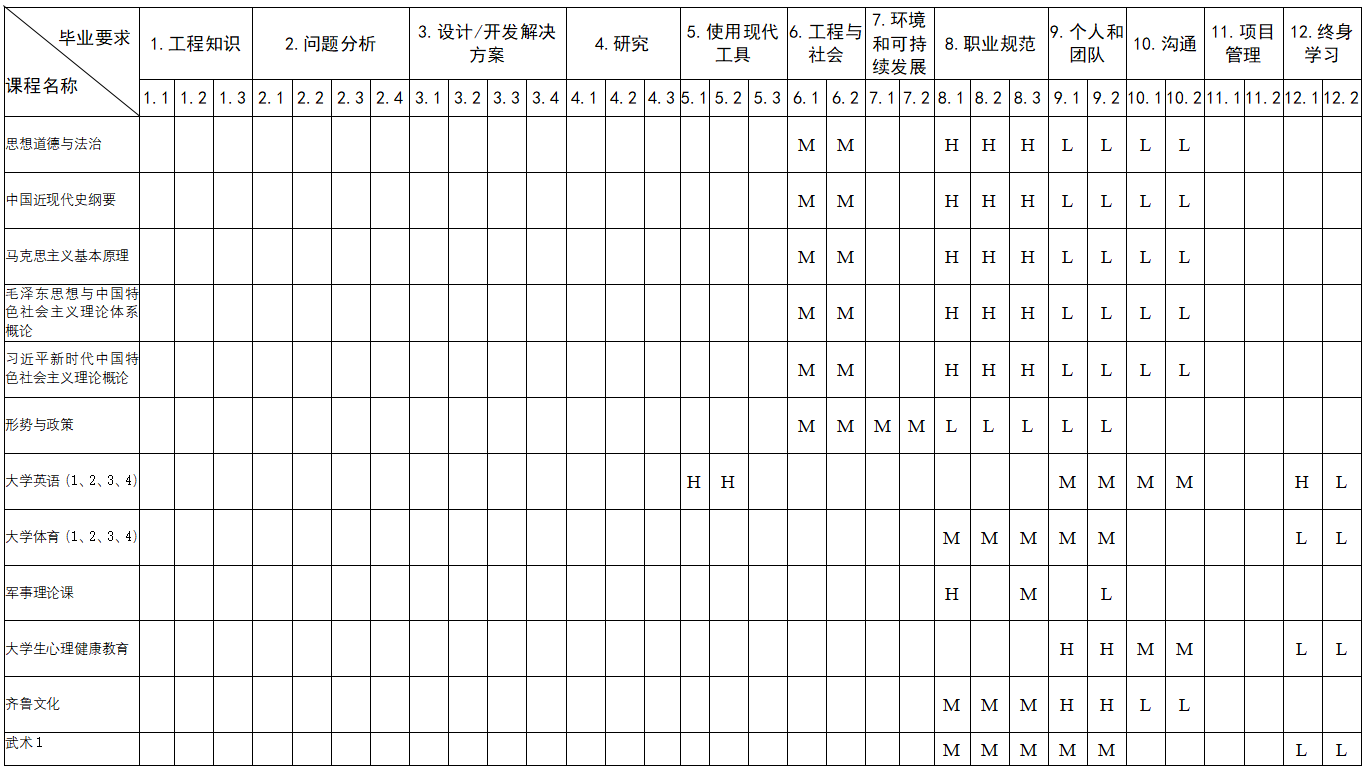

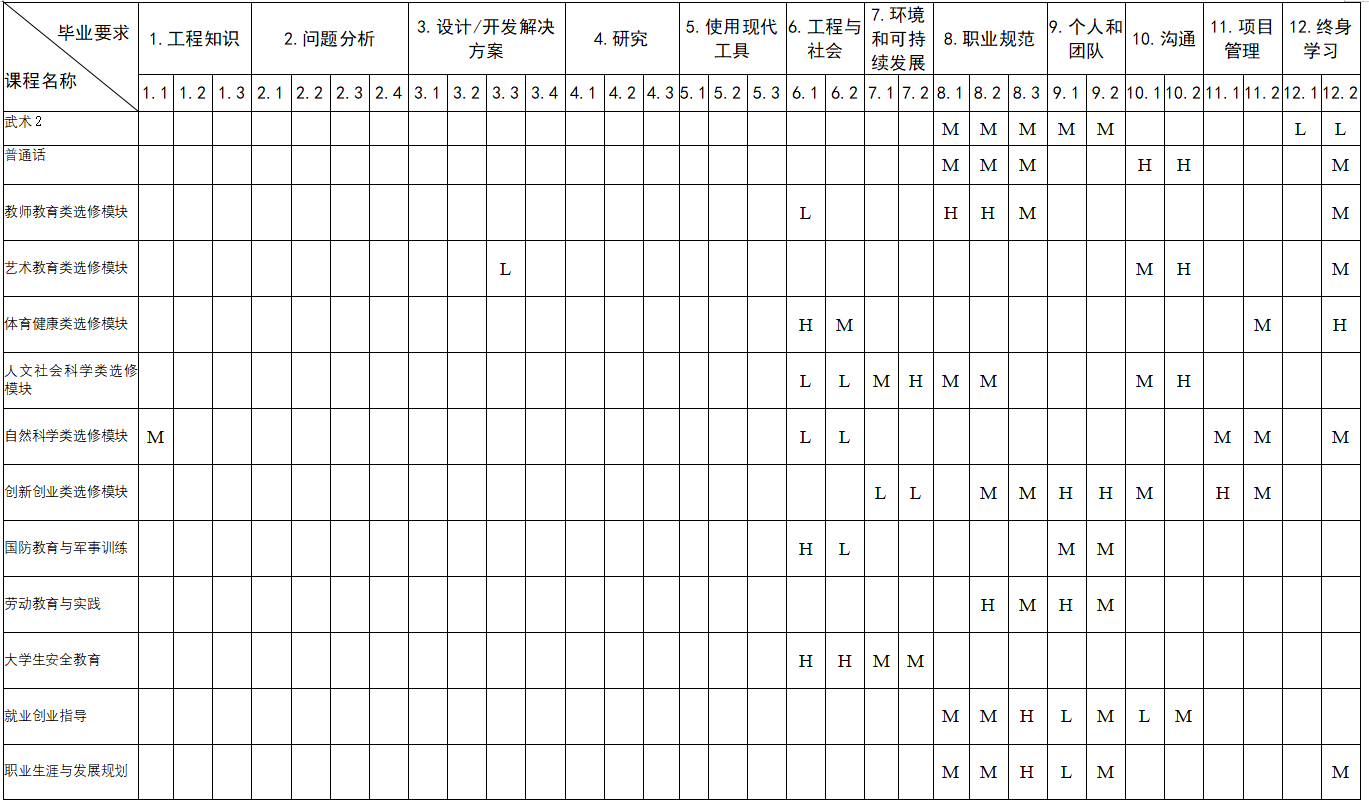

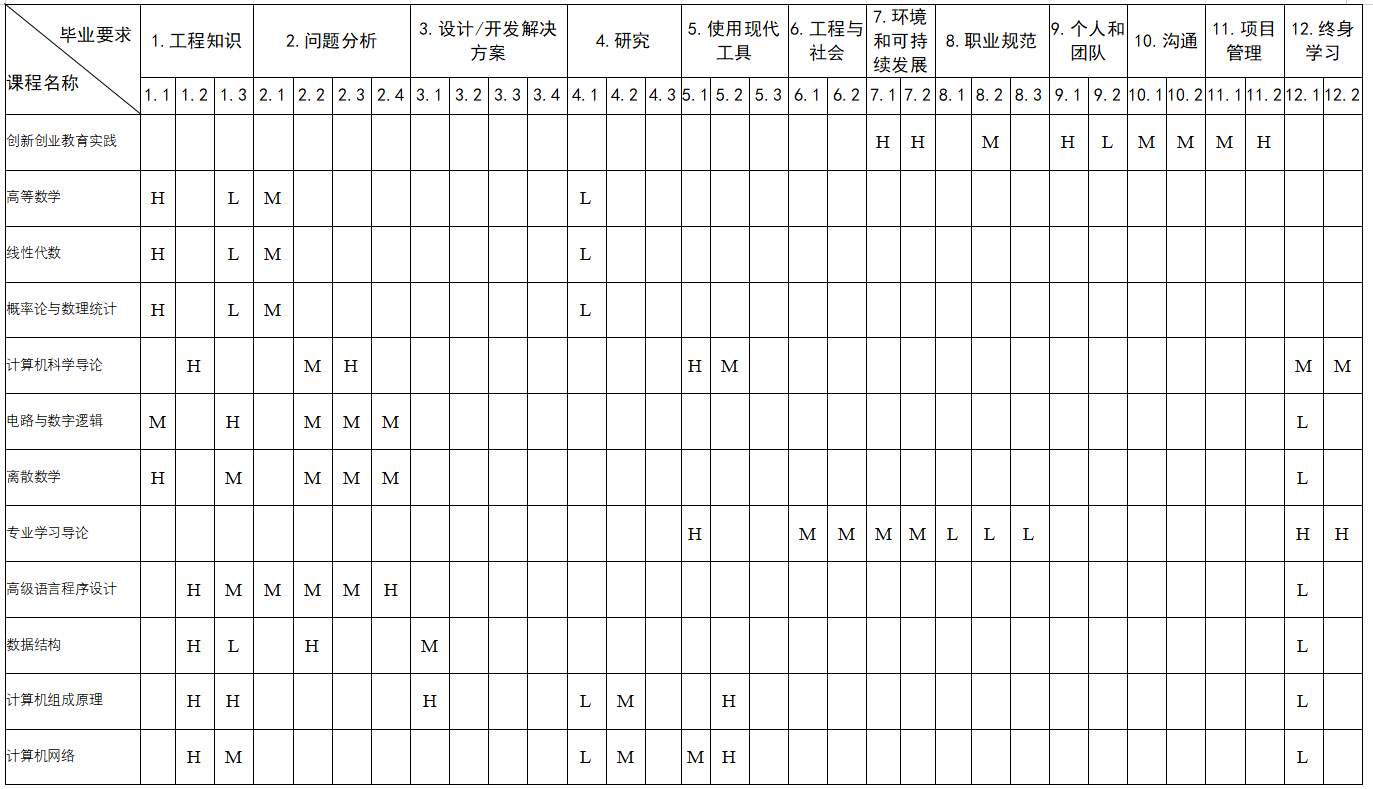

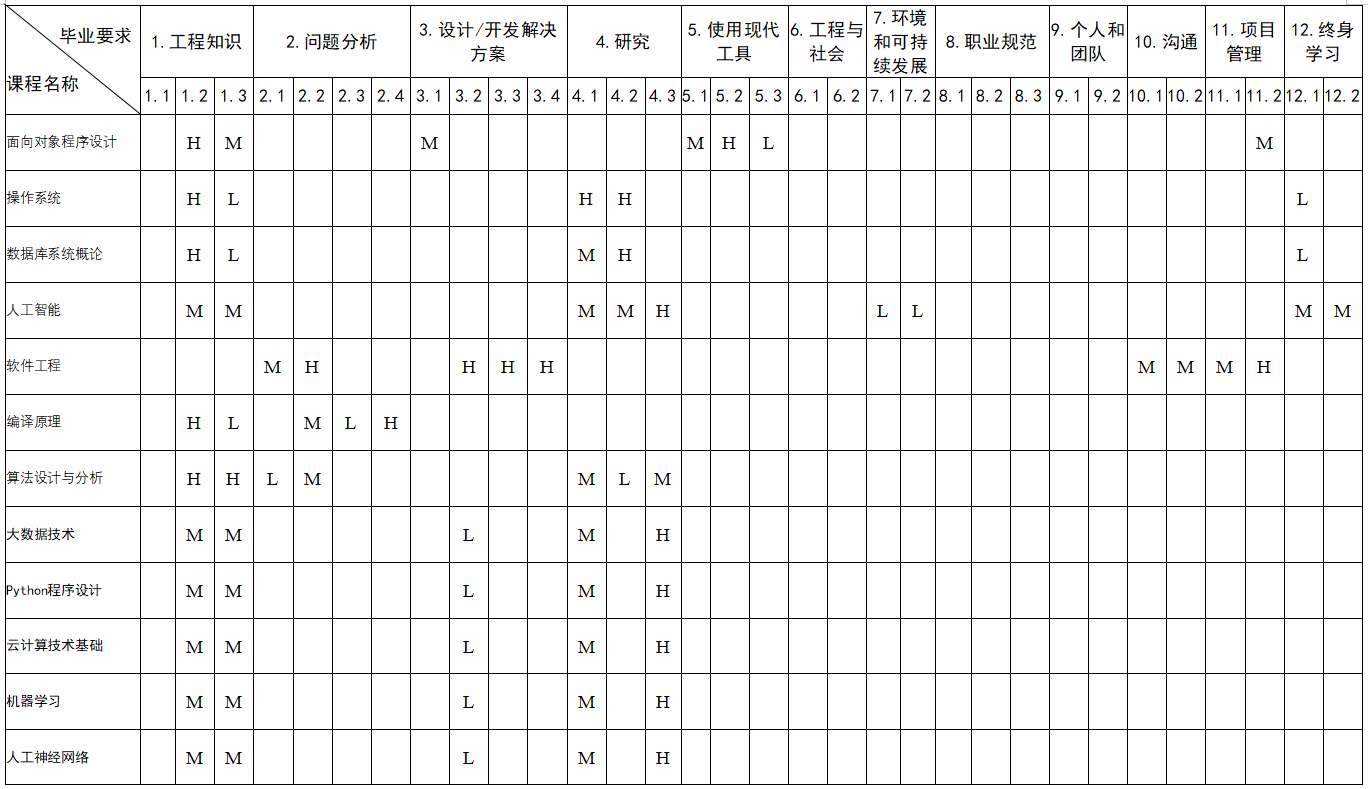

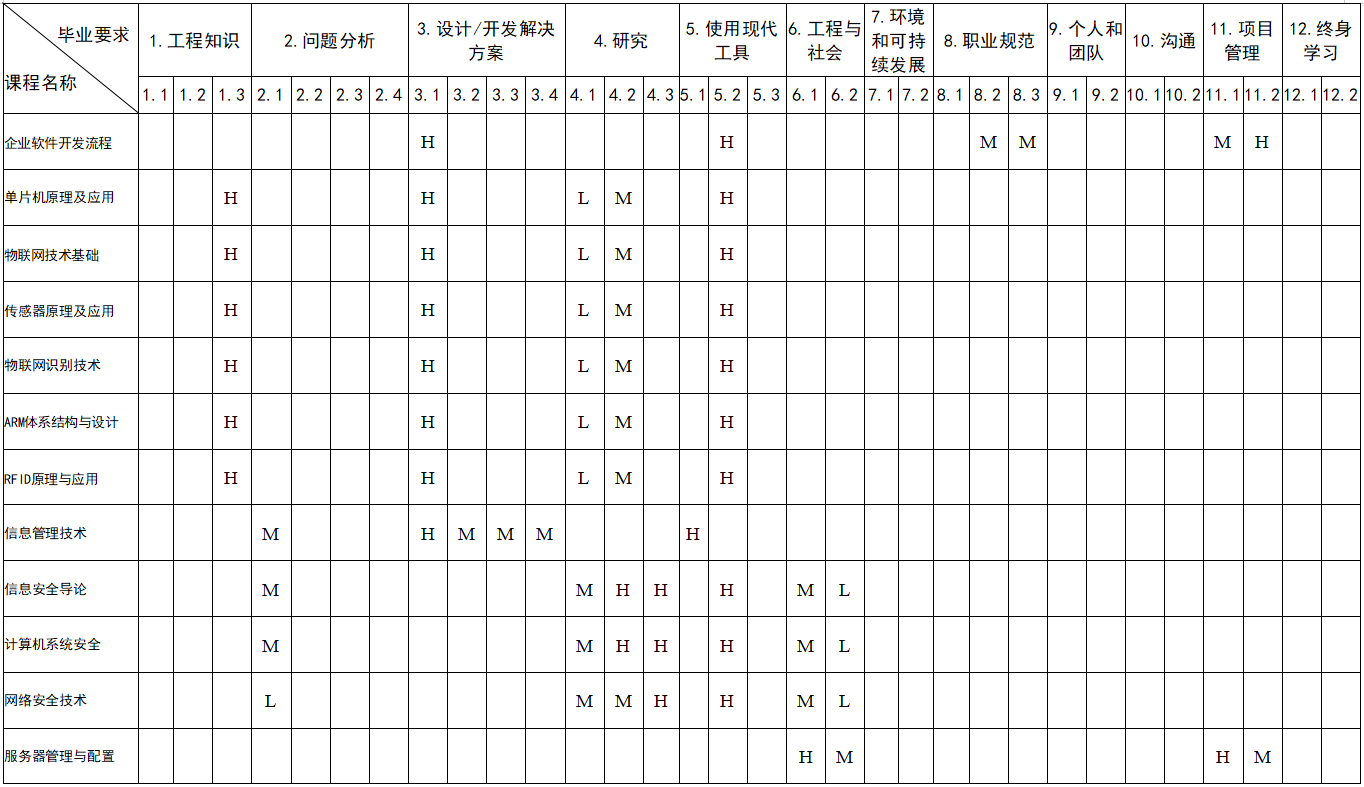

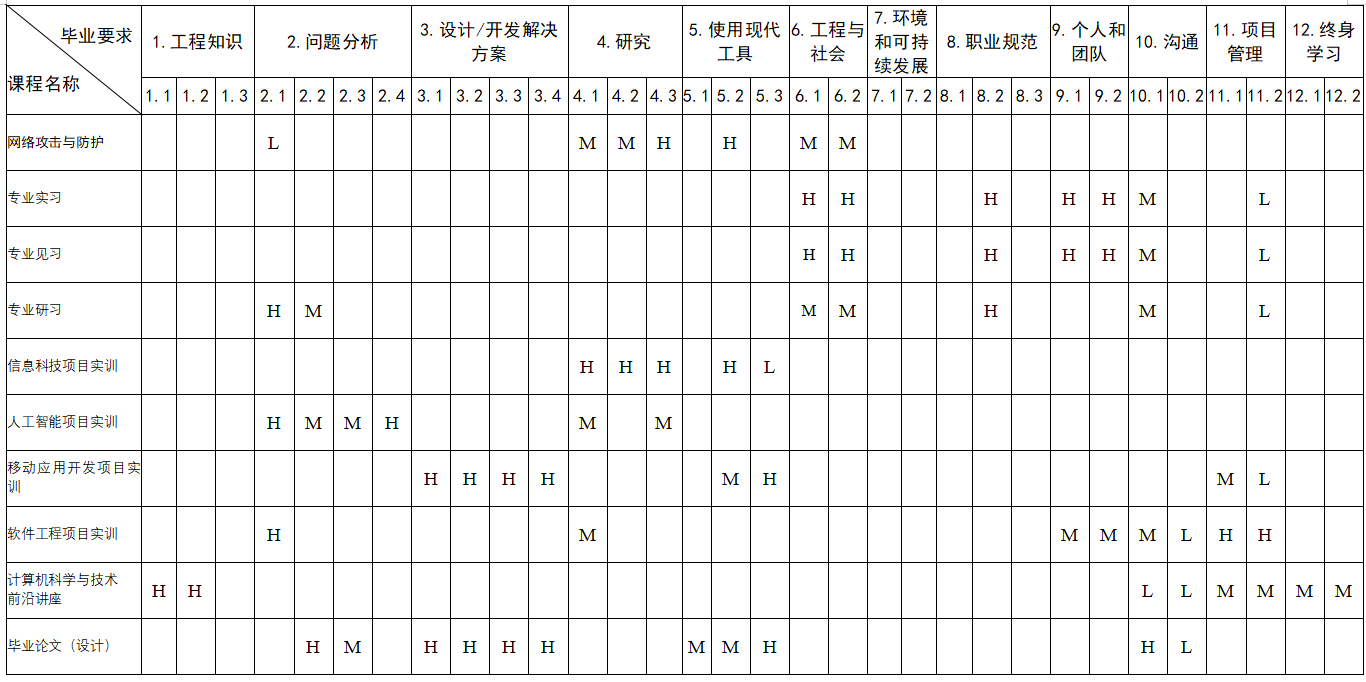

三、开设课程与毕业要求的对应关系矩阵

注:“H”表示课程与毕业要求关联度高、“M”表示课程与毕业要求关联度中等、“L”表示课程与毕业要求关联度低。

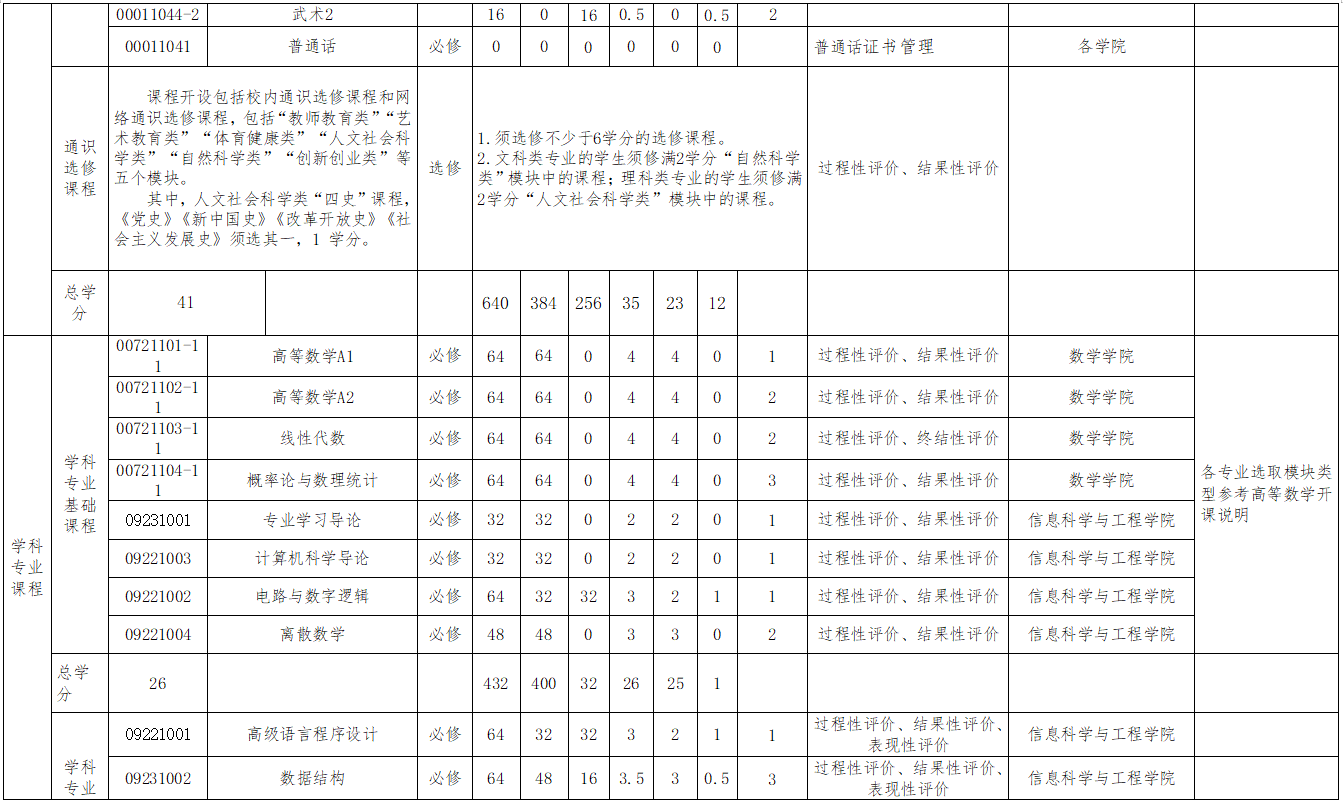

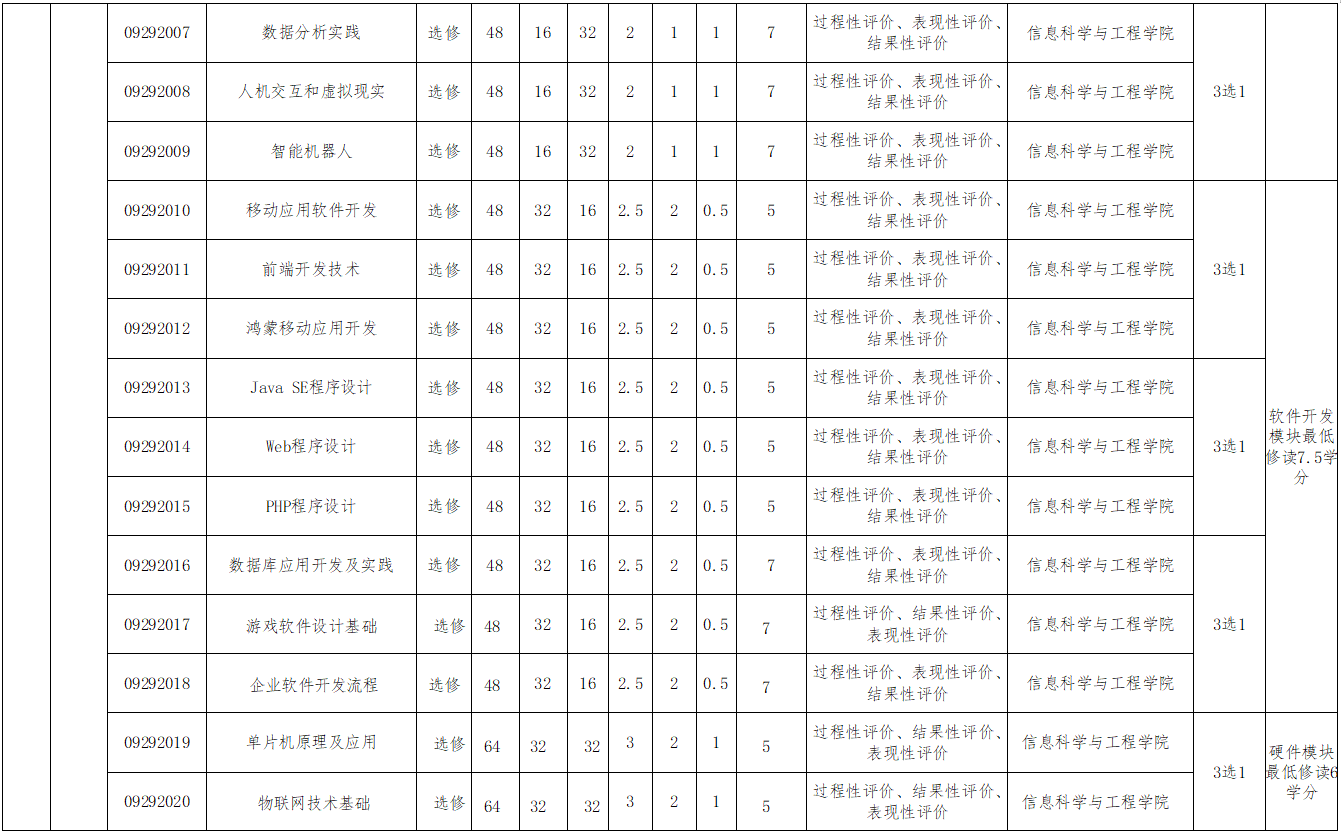

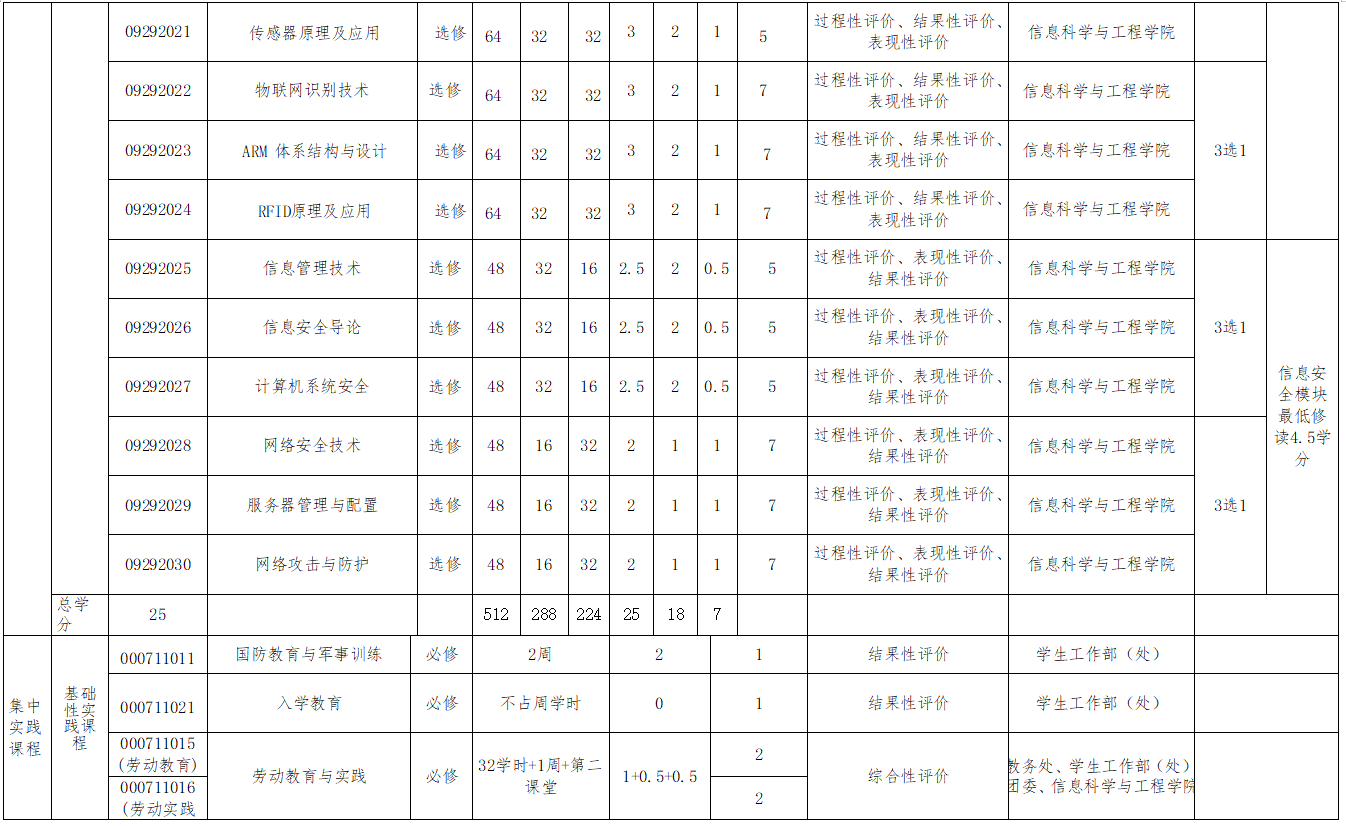

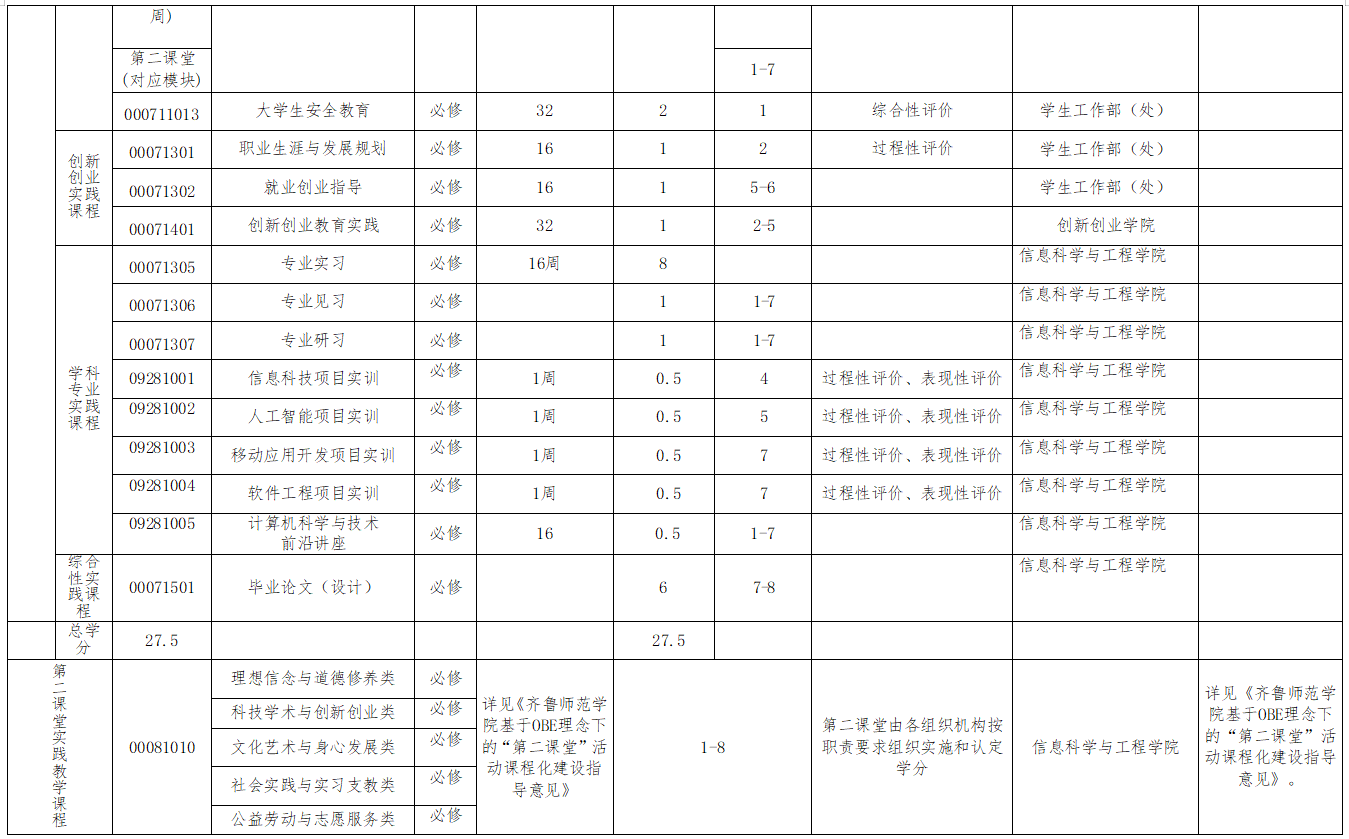

四、课程设置

(一)主干学科

计算机科学与技术

(二)核心课程及主要实践性教学环节

1.核心课程

高级语言程序设计、数据结构、计算机组成原理、计算机网络、面向对象程序设计、操作系统、数据库系统概论、人工智能、软件工程、编译原理、算法设计与分析。

2.主要实践性教学环节

课程实验、课程设计、项目实训、第二课堂、军事理论及训练、职业发展规划与就业指导、劳动教育、专业见习、专业实习、毕业设计(论文)等。

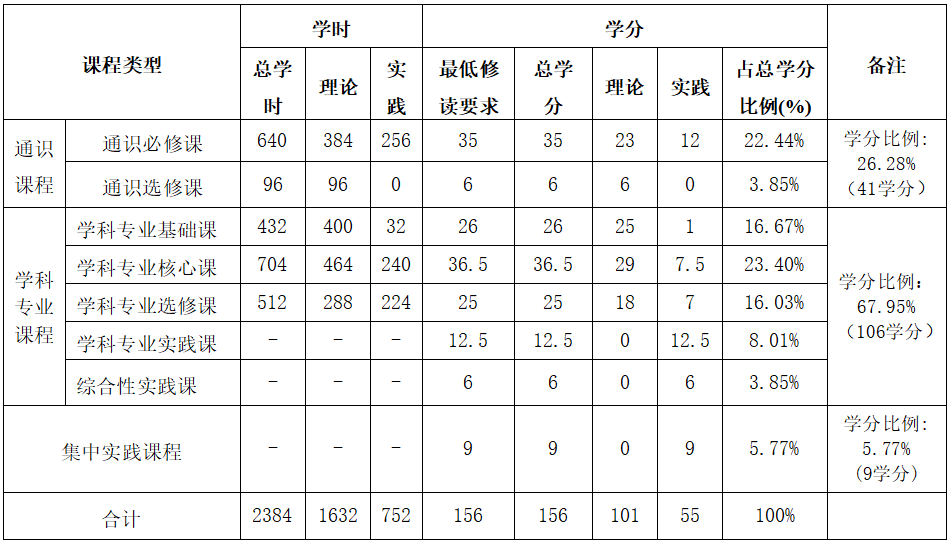

(三)各环节学时学分比例

五、修读要求

(一)修业年限与授予学位

学制:4年,修业年限:3-8年

授予学位:工学学士

(二)毕业标准与要求

修完本专业规定的学分数并符合学校规定的其他毕业要求,经学校审核批准后,准予毕业。毕业要求的最低学分数为156学分。

六、教学计划进程安排

注:专业课学分=专业基础课学分+专业核心课学分+专业选修课学分+学科专业实践课程学分+综合性实践学分

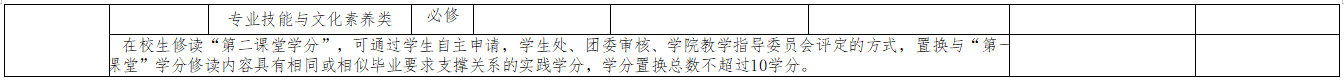

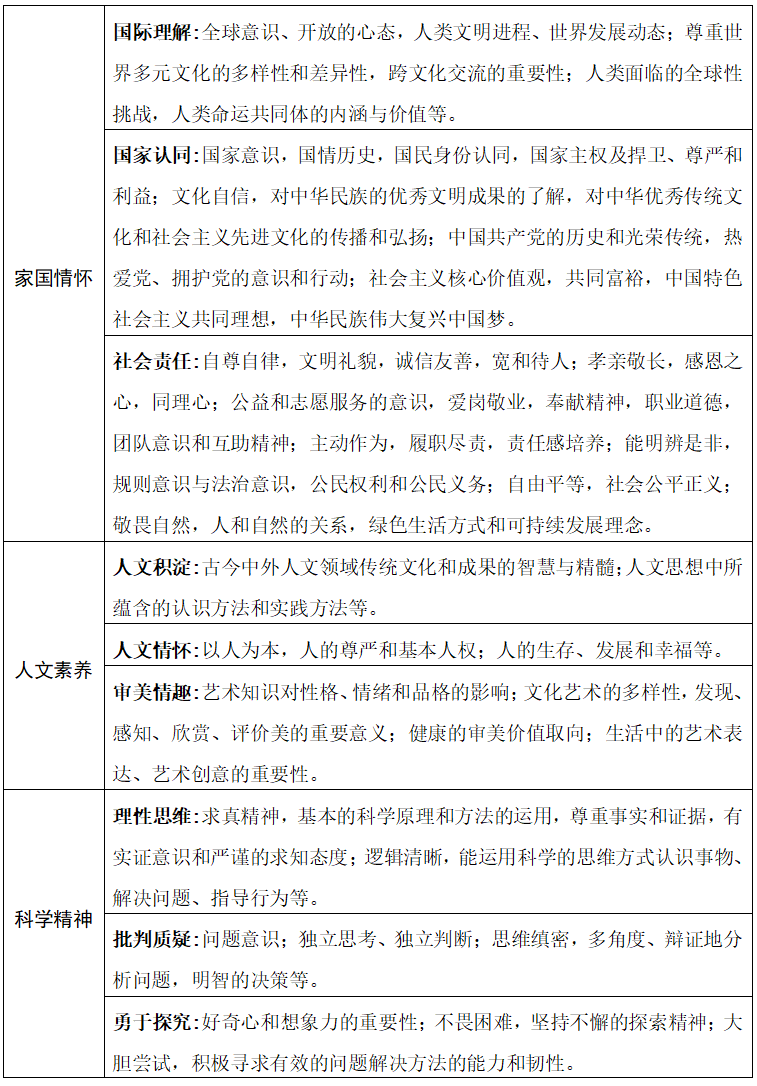

课程思政要素表

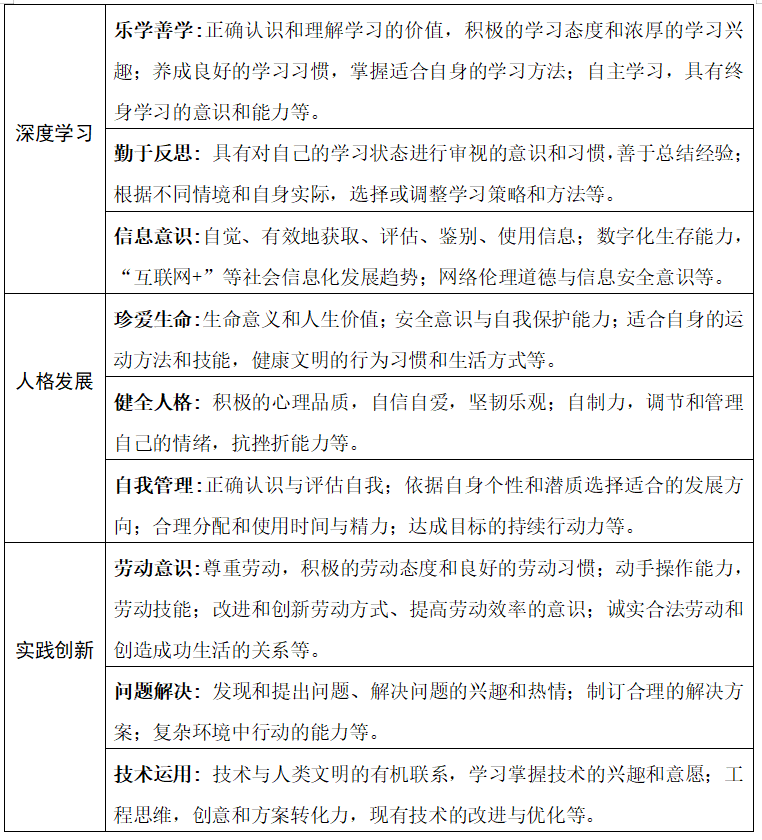

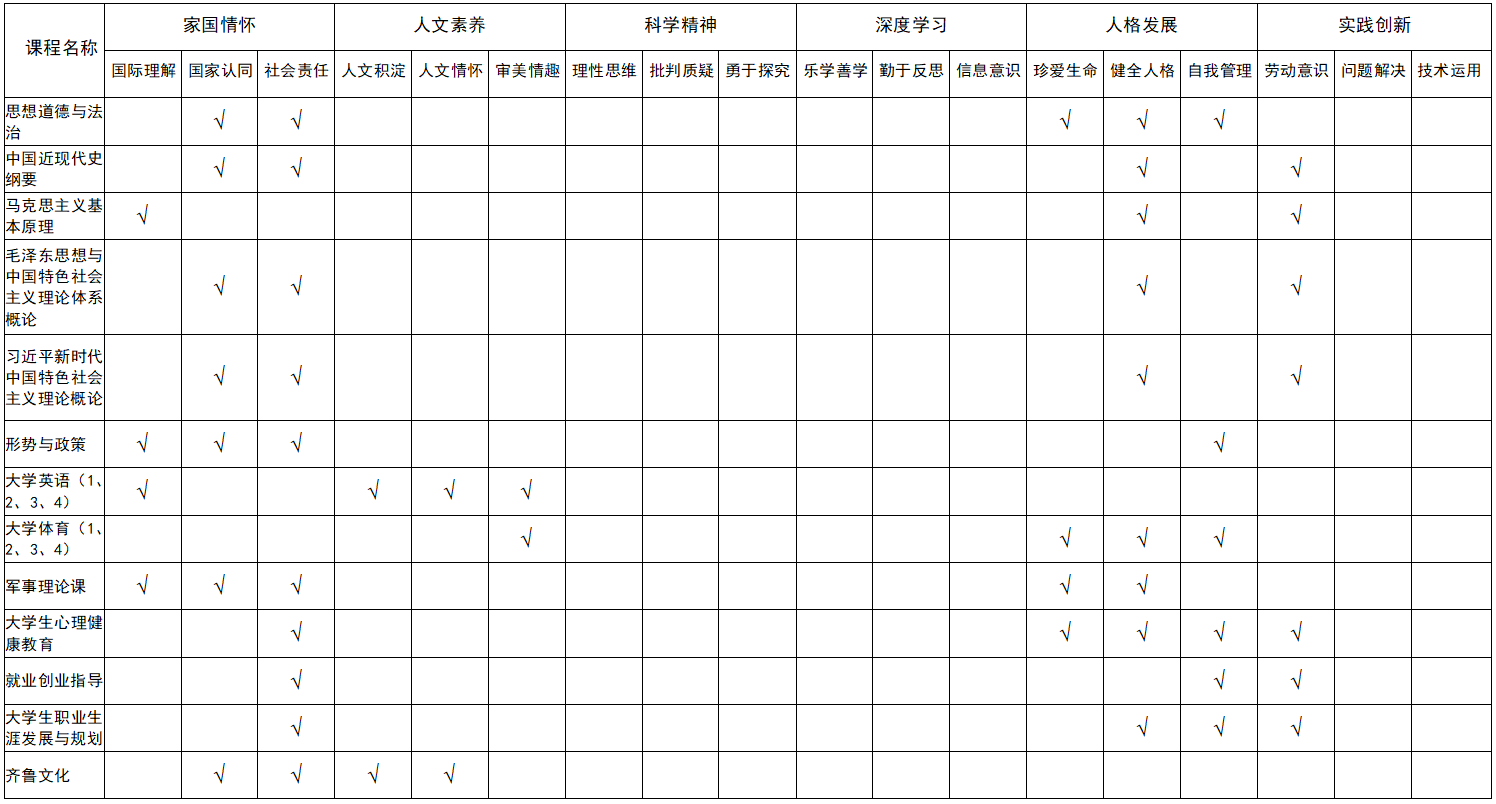

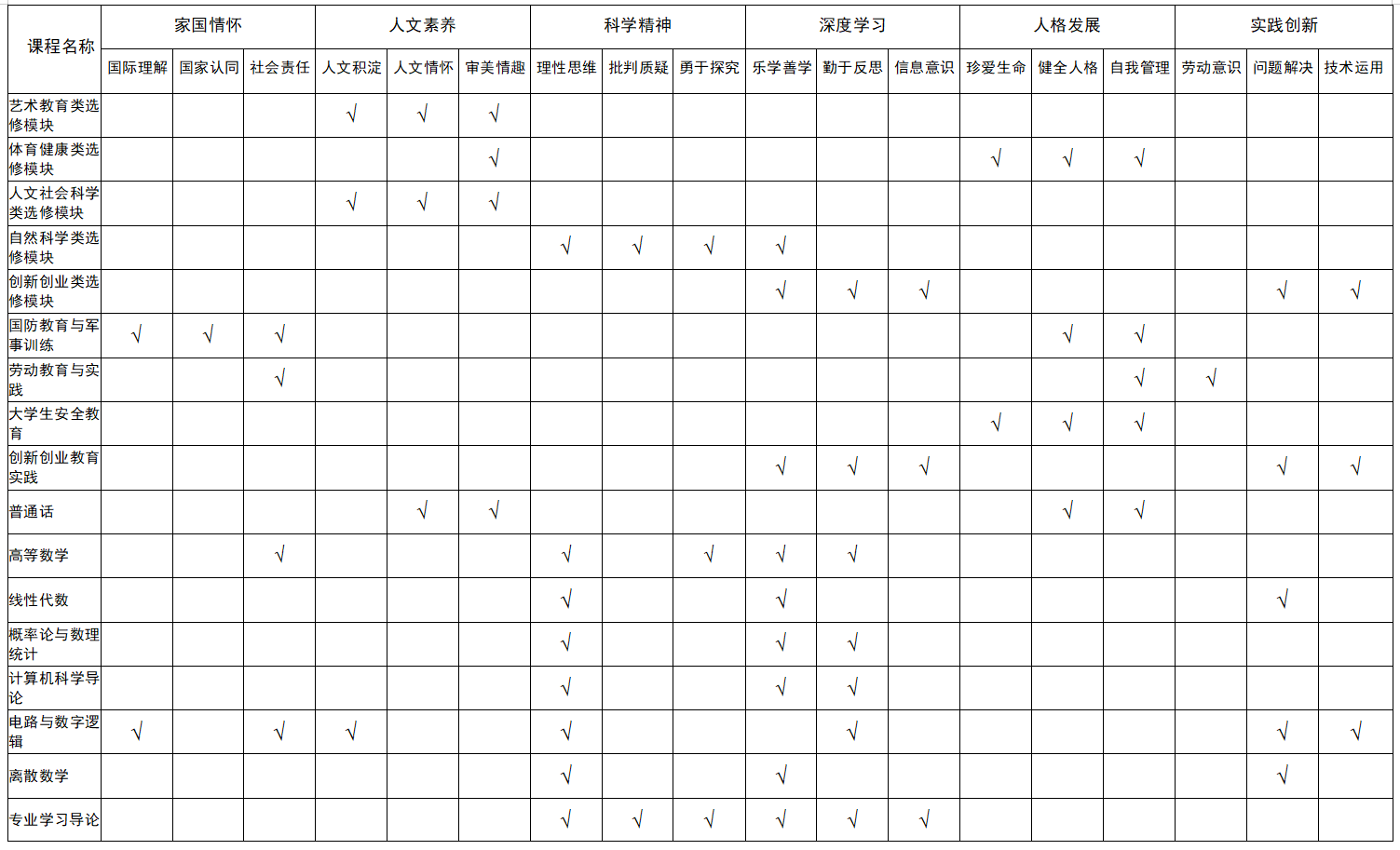

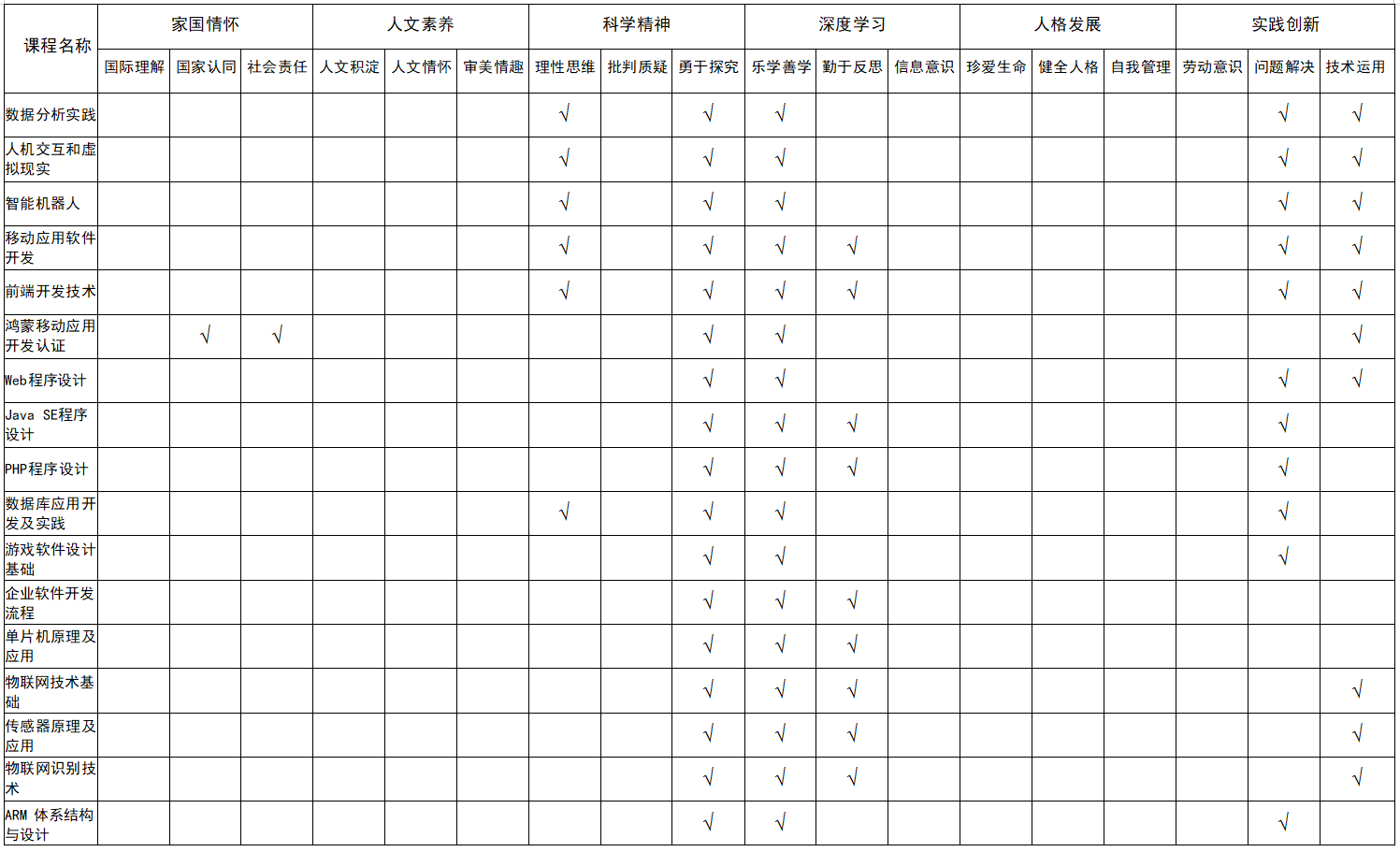

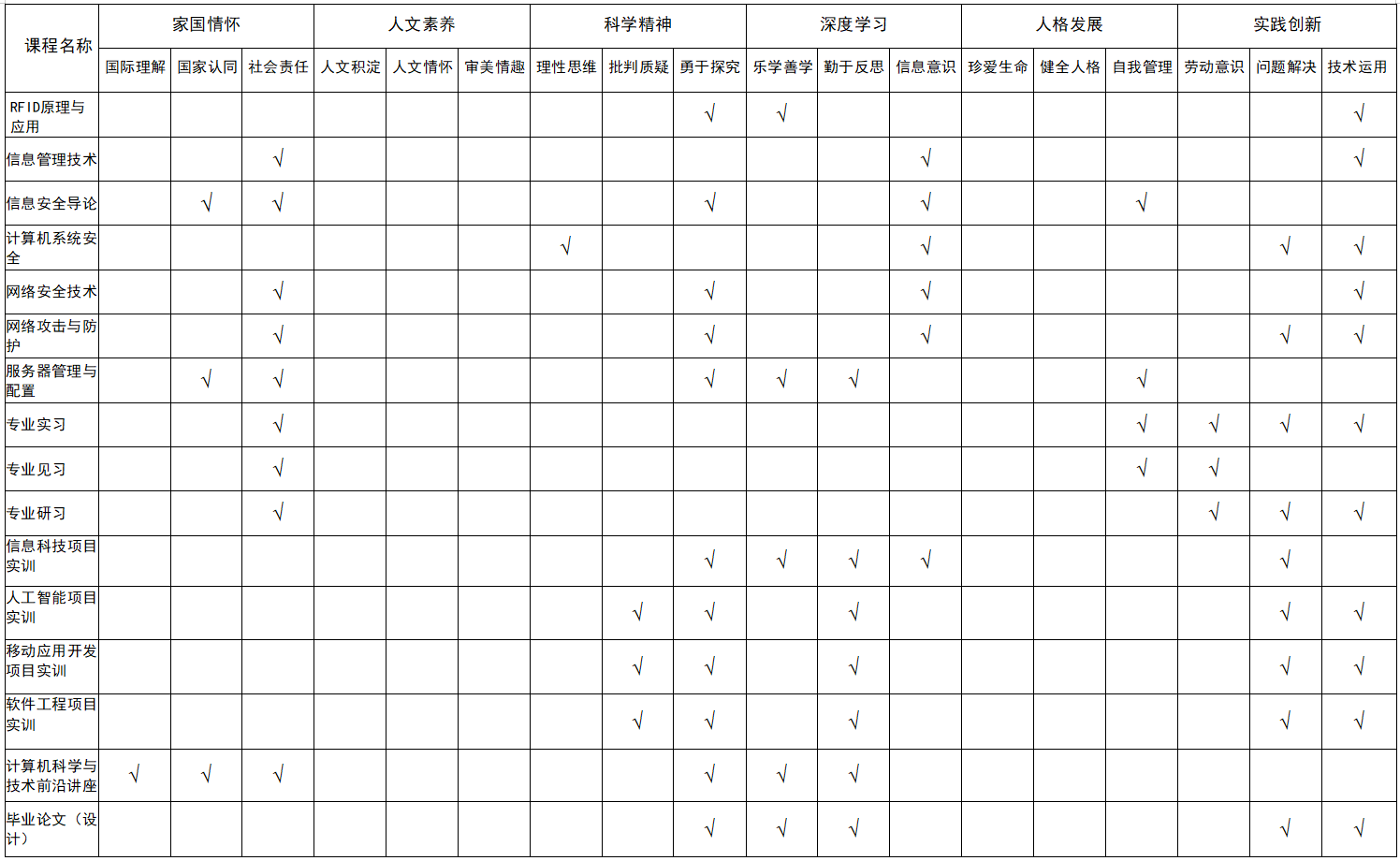

课程与课程思政要素关系矩阵

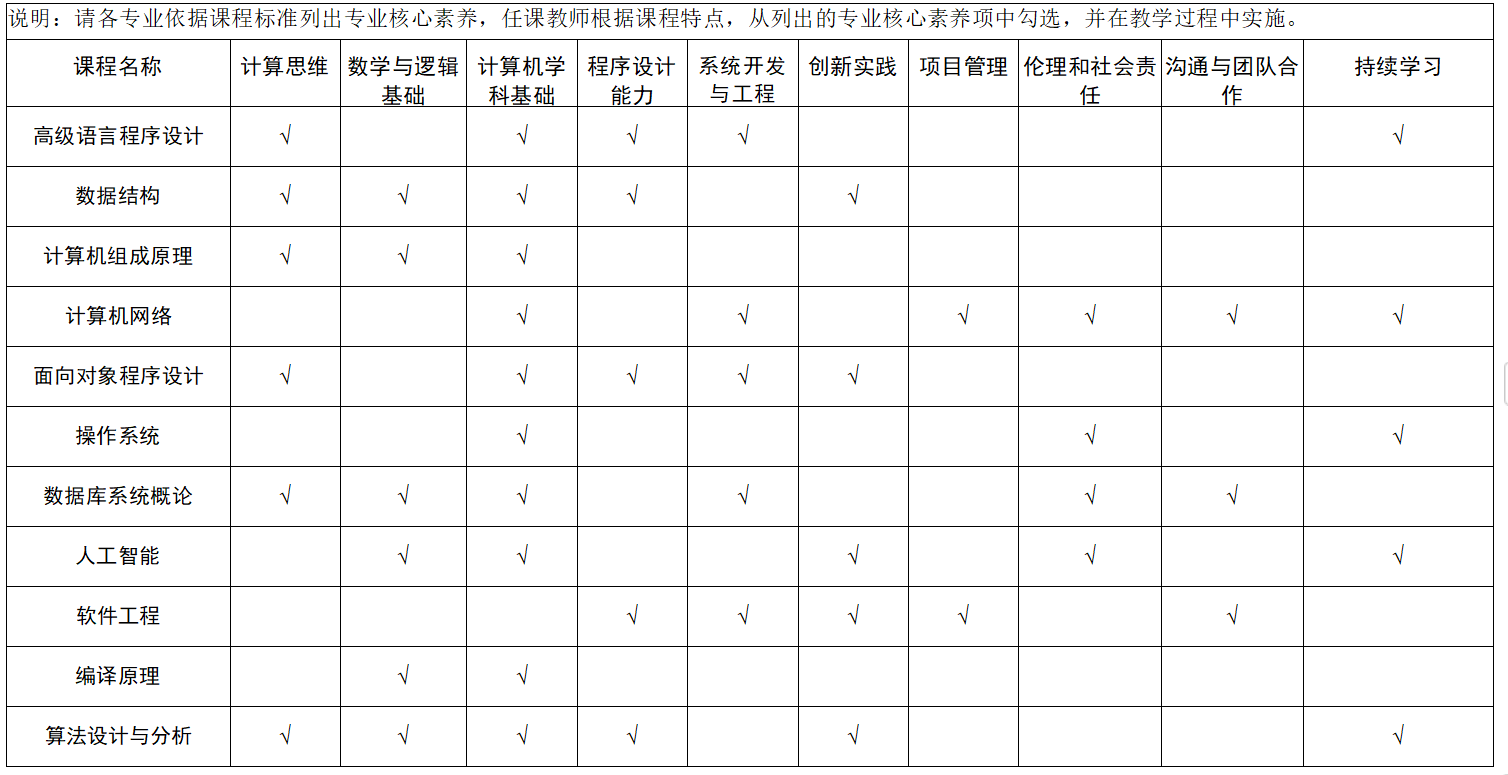

专业核心课程与学科核心素养的关系矩阵